I

В 1964 году состоялся суд над Иосифом Бродским, которого обвинили в тунеядстве. В результате его приговорили к максимально возможному по указу о «тунеядстве» наказанию — пяти годам принудительного труда в отдаленной местности. Поэту предложили выбрать, в какую конкретно «отдаленную местность» отправиться, и он выбрал деревню Норинскую — ее название было созвучно фамилии Галины Наринской, жены близкого друга Бродского Анатолия Наймана.

II

Для Бродского, несмотря на то что рожден он был в Ленинграде, город на Неве был именно Питером. И даже некоторые его друзья вспоминают, что Бродский был очень рад, когда в 1991 году городу вернули его историческое название: «[Бродский] страшно радовался переименованию Ленинграда в Петербург». (Иосиф Бродский глазами современников. Книга вторая (1996−2005). СПб.: «Журнал „Звезда“». — 2006. — С. 71.) А вот что он сам говорит в интервью Соломону Волкову:

Волков: В свете вышесказанного — как вы относитесь к возвращению этому городу его исторического имени Санкт-Петербург? Какие у вас были эмоции, когда вы об этом узнали?

Бродский: Я был этому чрезвычайно рад. Чрезвычайно! Я это говорю совершенно без дураков и безо всяких оговорок или сдерживающих соображений. Хотя на сегодняшний день ситуация складывается парадоксальная: существует город Санкт-Петербург Ленинградской области. Или я, например, получаю оттуда письмо с таким обратным адресом: Санкт-Петербург, улица Косыгина. Это все несколько сводит с ума. Но в данном случае следует думать не столько о нас самих, сколько о тех, кто будет жить в этом городе, кто еще в нем родится. И лучше, если они будут жить в городе, который носит имя святого, нежели дьявола.

Волков: Значит, вы согласны с тем, что все-таки есть такая вещь, как мистика имени, которая оказывает воздействие на реалии?

Бродский: Безусловно, это так. Для меня всегда важно было то обстоятельство, что народ — даже в те годы, когда город именовался Ленинградом, — упорно продолжал именовать его Питером.

Волков: А когда вы и ваши друзья в те, молодые, годы называли этот город Питером или Петербургом, — это помогало вам занять какую-то независимую позицию по отношению к советской власти?

Бродский: Вы знаете, это было последним соображением в ряду многих. Просто слово «Петербург» нравилось нам больше. И я могу сказать, что употребление этого слова было продиктовано не столько борьбой с советской властью, сколько определенным очарованием, в этом имени содержащемся. Причем очарование это даже внесемантического характера, оно чисто эвфоническое. Вы заметили, что в слове «Петербург» — в этом «г», которое стоит в его конце, — для русского уха слышна какая-то твердость, сродная твердости камня? И даже, может быть, в имени города больше твердости, чем в имени и облике самого Петра, да? Я еще одно могу сказать. Когда мы еще в советские годы настойчиво называли этот город Петербургом, то в первую очередь думали, пожалуй, о какой-то преемственности культуры. И это было средством если не установить, то по крайней мере намекнуть на эту преемственность. Во всяком случае, таково было наше внутреннее ощущение. (Из «Диалогов с Иосифом Бродским» Соломона Волкова.)

Волков: В свете вышесказанного — как вы относитесь к возвращению этому городу его исторического имени Санкт-Петербург? Какие у вас были эмоции, когда вы об этом узнали?

Бродский: Я был этому чрезвычайно рад. Чрезвычайно! Я это говорю совершенно без дураков и безо всяких оговорок или сдерживающих соображений. Хотя на сегодняшний день ситуация складывается парадоксальная: существует город Санкт-Петербург Ленинградской области. Или я, например, получаю оттуда письмо с таким обратным адресом: Санкт-Петербург, улица Косыгина. Это все несколько сводит с ума. Но в данном случае следует думать не столько о нас самих, сколько о тех, кто будет жить в этом городе, кто еще в нем родится. И лучше, если они будут жить в городе, который носит имя святого, нежели дьявола.

Волков: Значит, вы согласны с тем, что все-таки есть такая вещь, как мистика имени, которая оказывает воздействие на реалии?

Бродский: Безусловно, это так. Для меня всегда важно было то обстоятельство, что народ — даже в те годы, когда город именовался Ленинградом, — упорно продолжал именовать его Питером.

Волков: А когда вы и ваши друзья в те, молодые, годы называли этот город Питером или Петербургом, — это помогало вам занять какую-то независимую позицию по отношению к советской власти?

Бродский: Вы знаете, это было последним соображением в ряду многих. Просто слово «Петербург» нравилось нам больше. И я могу сказать, что употребление этого слова было продиктовано не столько борьбой с советской властью, сколько определенным очарованием, в этом имени содержащемся. Причем очарование это даже внесемантического характера, оно чисто эвфоническое. Вы заметили, что в слове «Петербург» — в этом «г», которое стоит в его конце, — для русского уха слышна какая-то твердость, сродная твердости камня? И даже, может быть, в имени города больше твердости, чем в имени и облике самого Петра, да? Я еще одно могу сказать. Когда мы еще в советские годы настойчиво называли этот город Петербургом, то в первую очередь думали, пожалуй, о какой-то преемственности культуры. И это было средством если не установить, то по крайней мере намекнуть на эту преемственность. Во всяком случае, таково было наше внутреннее ощущение. (Из «Диалогов с Иосифом Бродским» Соломона Волкова.)

III

С 1955 по 1972 год Иосиф Бродский жил в коммунальной квартире в доме Мурузи (за исключением полутора лет в ссылке) вместе со своими родителями. И хотя их комната (впоследствии названная полутора комнатами, благодаря перегородкам, которые выстроил поэт) была довольно большая, сейчас, попадая в музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты», кажется, что прожить с родителями в таком пространстве до 32 лет — опыт, который многим покажется испытанием.

IV

Иосиф Бродский, вынужденно уехавший из Советского Союза в 1972 году, так и не вернулся в Россию до самой своей смерти в 1996. Тем не менее в его поэзии и прозе легко прослеживается тоска и ностальгия по родным местам. Так, например, в 1979 году он пишет эссе «Путеводитель по переименованному городу», посвященное Санкт-Петербургу, а в 1985, после смерти обоих родителей, — «Полторы комнаты» — яркое и болезненное воспоминание о родителях, юности и месте, где он вырос, — полутора комнатах в доме Мурузи.

V

Где бы Бродский ни жил, его жилье всегда было наполнено книгами. Вот что вспоминает Карл Проффер о наполнении полутора комнат: «В ящике напротив письменного стола помещалась энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Еще наличествовали словарь Даля, словарь американского сленга в трех или четырех томах, Оксфордский словарь, русско-английский словарь Лангеншейдта, а позже мы добавили к ним и словарь Random House. Над столом выстроились книги всех известных английских и американских поэтов: Йейтса, Элиота, Дилана Томаса, Уилбера и т. д. Позже к ним добавилось много Кавафиса, которого Иосиф без устали рекламировал (преуспев только в случае с Эллендеей), и Набокова, которого мы регулярно ему привозили».

VI

Бродский: «Когда я там вставал с рассветом и рано утром, часов в шесть, шел за нарядом в правление, то понимал, что в этот же самый час по всей, что называется, великой земле русской происходит то же самое: народ идет на работу. И я по праву ощущал свою принадлежность к этому народу. И это было колоссальное ощущение! Если с птичьего полета на эту картину взглянуть, то дух захватывает. Хрестоматийная Россия!» (Из «Диалогов с Иосифом Бродским» Соломона Волкова.)

VII

Как известно, Иосиф Бродский бросил школу в восьмом классе и ушел работать фрезеровщиком на завод «Арсенал». Однако это не помешало ему меньше чем через двадцать лет стать преподавателем в университете. Все дело в том, что Бродский всю жизнь без остановки занимался самообразованием.

Вот что об этом пишет Лев Лосев: «Уйдя из школы почти сразу по достижении того возраста, когда это позволялось законом, Бродский еще пытался продолжить формальное образование — записался в вечернюю школу, посещал вольнослушателем лекции в университете. Однако то, что в конце концов он стал широко и в некоторых областях знания глубоко образованным человеком, объясняется только его неустанным самообразованием. Еще в молодые годы он самоучкой в совершенстве овладел английским и польским, позднее читал со словарем латинские, итальянские и французские тексты, а в последние годы жизни начал изучать китайский язык. В юности вместе с учившимися в университете друзьями он проштудировал основы языкознания по классической „Философии грамматики [Linguistica]“ Йенса Есперсена, занимался историей философии, европейской и восточной, много читал по пушкинской эпохе, пользуясь, в частности, профессиональной библиотекой покойного пушкиниста Б. В. Томашевского. Всю жизнь он не расставался с лучшей из всех российских энциклопедий, „Энциклопедическим словарем“ издательства Брокгауза и Ефрона, к которой в Америке прибавилась Encyclopedia Britannica. Судя по всему, он особенно внимательно читал в „Брокгаузе“ замечательные статьи В. С. Соловьева по истории философии и религии. Сам Бродский полушутя говорил, что приобретает знания by osmosis (осмотически). К этому виду самообразования следует отнестись серьезно. Среди его близких друзей были выдающиеся лингвисты, литературоведы, историки искусства, композиторы, музыканты, физики и биологи, а Бродский был известен своей способностью дотошно расспрашивать знатоков об интересующих его предметах. Близко знавший Бродского А. Я. Сергеев пишет: „Иосиф страшно много ловил из воздуха. Он с жадностью хватал каждый новый item [англ.; здесь: сведение] и старался его оприходовать, усвоить в стихах. Можно сказать, ничего не пропадало даром, все утилизировалось — с невероятной, ошеломляющей ловкостью“. Недостаток систематического образования сказывался у Бродского не столько в том, что в его познаниях были пробелы — их он по мере надобности заполнял, сколько в отсутствии навыков дисциплинированного мышления. Мыслить для него означало выстраивать цепочку силлогизмов, не заботясь о поверке каждого очередного звена эмпирикой и без критического анализа». (Из «Опыта литературной биографии».)

Вот что об этом пишет Лев Лосев: «Уйдя из школы почти сразу по достижении того возраста, когда это позволялось законом, Бродский еще пытался продолжить формальное образование — записался в вечернюю школу, посещал вольнослушателем лекции в университете. Однако то, что в конце концов он стал широко и в некоторых областях знания глубоко образованным человеком, объясняется только его неустанным самообразованием. Еще в молодые годы он самоучкой в совершенстве овладел английским и польским, позднее читал со словарем латинские, итальянские и французские тексты, а в последние годы жизни начал изучать китайский язык. В юности вместе с учившимися в университете друзьями он проштудировал основы языкознания по классической „Философии грамматики [Linguistica]“ Йенса Есперсена, занимался историей философии, европейской и восточной, много читал по пушкинской эпохе, пользуясь, в частности, профессиональной библиотекой покойного пушкиниста Б. В. Томашевского. Всю жизнь он не расставался с лучшей из всех российских энциклопедий, „Энциклопедическим словарем“ издательства Брокгауза и Ефрона, к которой в Америке прибавилась Encyclopedia Britannica. Судя по всему, он особенно внимательно читал в „Брокгаузе“ замечательные статьи В. С. Соловьева по истории философии и религии. Сам Бродский полушутя говорил, что приобретает знания by osmosis (осмотически). К этому виду самообразования следует отнестись серьезно. Среди его близких друзей были выдающиеся лингвисты, литературоведы, историки искусства, композиторы, музыканты, физики и биологи, а Бродский был известен своей способностью дотошно расспрашивать знатоков об интересующих его предметах. Близко знавший Бродского А. Я. Сергеев пишет: „Иосиф страшно много ловил из воздуха. Он с жадностью хватал каждый новый item [англ.; здесь: сведение] и старался его оприходовать, усвоить в стихах. Можно сказать, ничего не пропадало даром, все утилизировалось — с невероятной, ошеломляющей ловкостью“. Недостаток систематического образования сказывался у Бродского не столько в том, что в его познаниях были пробелы — их он по мере надобности заполнял, сколько в отсутствии навыков дисциплинированного мышления. Мыслить для него означало выстраивать цепочку силлогизмов, не заботясь о поверке каждого очередного звена эмпирикой и без критического анализа». (Из «Опыта литературной биографии».)

VIII

Бродский: «О, облака / Балтики летом! / Лучше вас в мире этом / я не видел пока». (И. Бродский, фрагмент стихотворения «Облака», 1989.)

IX

Иосиф Бродский покинул Советский Союз в 1972 году. Ни туда, ни позднее в Россию он так и не вернулся. В 1995 году тогдашний мэр Петербурга Анатолий Собчак приезжал в США, в том числе желая пригласить Бродского в родной город. Однако поэт отказался.

X

Иосиф Бродский за время жизни в Советском Союзе несколько раз пытался вступить в фиктивный брак, чтобы иметь легальные основания для выезда из Союза. Когда Бродского в 1972 году вызвали в ОВИР, он планировал заключить брак с американкой Кэрол Аншютц. Как утверждает Глеб Морев в книге «Поэт и царь», именно благодаря этим планам и тому, что отец Аншютц был высокопоставленным американским дипломатом, вовлеченным в деятельность по противостоянию СССР, и произошло то, что произошло: советская власть не стала препятствовать потенциальному браку Бродского и Аншютц (разных способов было довольно много), вместо этого она просто решила выслать поэта из страны.

XI

На удивление, Иосиф Бродский никогда не был в Израиле. В 1972 году поэт покинул Советский Союз именно по «израильской визе» и формально он должен был отправиться именно туда (через Вену), однако из Вены Бродский полетел в Британию, а потом в США. Впоследствии, когда Бродский стал известным преподавателем, Иерусалимский университет неоднократно приглашал его читать лекции, а в «Поэте без пьедестала: Воспоминания об Иосифе Бродском» Людмила Штерн вспоминает, как уговаривала Бродского выступить с литературными вечерами в нескольких городах Израиля. Тем не менее до Святой земли поэт так и не добрался.

XII

О том, повлияло ли на Иосифа Бродского его еврейское происхождение, достаточно много споров. Одни говорят, что безусловно, другие, что значение еврейских корней в становлении Бродского преувеличено (см., например, вторую книгу «Иосиф Бродский глазами современников» Полухиной — там она задает вопрос о еврействе поэта многим собеседникам). Сам же Бродский часто говорил о себе так: «Я — еврей, русский поэт и американский гражданин».

XIII

Для Бродского поворотным событием в жизни стал, несомненно, отъезд из Советского Союза 4 июня 1972 года. Как выразился Петр Вайль, «отъезд 4 июня 1972 года был переездом в мировую культуру» (из книги «Бродский глазами современников»).

XIV

Когда Бродский покидал Советский Союз, было совершенно неизвестно, что будет дальше, и окажется ли он когда-нибудь в России снова. «Отъезд в Израиль предполагал, согласно указу от 17 февраля 1967 года, лишение советского гражданства, а значит, невозможность возвращения на родину». («Поэт и царь».) Поэтому с друзьями, которые уезжали по израильской визе, прощались, как правило, «навсегда». Впоследствии, после распада Союза, Бродский, конечно, мог вернуться в Россию, но он предпочел этого не делать, комментируя свое решение так: «Мне возвращаться особенно некуда. Родители мертвы. Дом, где я жил, его больше нет, там живут другие люди. Возвращение было бы в этом случае еще одной эмиграцией. И я не знаю, способен ли я на это». (Из интервью Бенгту Янгфельду.)

XV

С 1988 по 1994 год «географическое расписание» Бродского выглядело приблизительно следующим образом: с конца января — начала февраля до конца мая он жил в Саут-Хедли, штат Массачусетс, где преподавал в колледже Маунт-Холиок. Потом он возвращался в Нью-Йорк, а когда в июне начиналась влажная нью-йоркская жара, он уезжал в Лондон, где обычно проводил месяц. Оттуда он ехал в Швецию — с климатом еще более подходящим для человека с больным сердцем. Проведя здесь один-два месяца, он обычно отправлялся путешествовать по Европе. В Нью-Йорк, где у него был дом, он старался вернуться как можно позже, опять-таки чтобы избежать жары и влаги. Новый год по возможности проводил в Венеции". («Язык есть Бог» Бенгта Янгфельда.)

XVI

Иосиф Бродский свои ранние стихотворения не любил (хотя многие из них сейчас очень популярны: «Пилигримы», «Камни», «Еврейское кладбище возле Ленинграда»). Он никогда не включал их в сборники, во взрослом возрасте не читал вслух и мало про них говорил.

Об отношении к творчеству Бродского начала 50-х — первой половины 60-х годов Валентина Полухина спрашивает многих своих собеседников в книге «Бродский глазами современников». Некоторые из них высказывают полярные мнения. Вот, например, диалог с Эдуардом Блумштейном, жена которого составила сборник ранних стихов Бродского.

Полухина: Как рано вы поняли, что перед вами необычный молодой человек?

Блумштейн: Сразу же, как мы познакомились. Особенно после того, как я слушал его стихи, он замечательно читал. Меня это трогало необычайно. Ранние его стихи были, конечно, хороши, принесли ему много славы.

Полухина: Хотя сам он потом от них отказался.

Блумштейн: Я знаю, но я не разделяю его отрицательного отношения к ранним стихам. Эти стихи Иосифа выразили тогда настроения и душу нашего поколения, этого самого ленинградского круга, и именно эта близость к поколению, должно быть, потом ему и разонравилась, он совсем в другом стал видеть свою задачу. Иосиф потом стал саркастически относиться к людям, которым нравились его ранние стихи. Иосиф хотел видеть не только простаков, которым по-прежнему нравятся стансы Васильевского острова, «Пилигримы» или «Еврейское кладбище».

А вот диалог со Львом Лосевым:

Полухина: Как известно, Бродский «плохо» относился к своим ранним стихам. Уже в 1972 году в интервью Майклу Скэммеллу он «осудил» свои юношеские стихи: «Они не так хороши… Это я только сейчас понимаю». Это что, нормальное отношение зрелого поэта к своим юношеским опытам? Согласны ли вы с этой оценкой?

Лосев: Согласен. Как Бродский сам сказал интервьюеру: «Я не Рембо». Рембо не Рембо, а в России никто не писал великих стихов в юности. Даже юношеские стихи Пушкина и Лермонтова интересны и милы задним числом, в свете их зрелой лирики. Самый ранний в нашей поэзии расцвет — это Мандельштам. У Иосифа настоящие стихи начинают появляться с 1962 года. То, что раньше, интересно с точки зрения становления этой необычной личности. Даже в первую настоящую книгу Бродского, «Остановка в пустыне» (1970), еще проникло несколько ювенильных вещей: «Глаголы», «Стихи под эпиграфом», «А. А. Ахматовой». Повторяю, они интересны, поскольку сыграли значительную роль в судьбе поэта.

Об отношении к творчеству Бродского начала 50-х — первой половины 60-х годов Валентина Полухина спрашивает многих своих собеседников в книге «Бродский глазами современников». Некоторые из них высказывают полярные мнения. Вот, например, диалог с Эдуардом Блумштейном, жена которого составила сборник ранних стихов Бродского.

Полухина: Как рано вы поняли, что перед вами необычный молодой человек?

Блумштейн: Сразу же, как мы познакомились. Особенно после того, как я слушал его стихи, он замечательно читал. Меня это трогало необычайно. Ранние его стихи были, конечно, хороши, принесли ему много славы.

Полухина: Хотя сам он потом от них отказался.

Блумштейн: Я знаю, но я не разделяю его отрицательного отношения к ранним стихам. Эти стихи Иосифа выразили тогда настроения и душу нашего поколения, этого самого ленинградского круга, и именно эта близость к поколению, должно быть, потом ему и разонравилась, он совсем в другом стал видеть свою задачу. Иосиф потом стал саркастически относиться к людям, которым нравились его ранние стихи. Иосиф хотел видеть не только простаков, которым по-прежнему нравятся стансы Васильевского острова, «Пилигримы» или «Еврейское кладбище».

А вот диалог со Львом Лосевым:

Полухина: Как известно, Бродский «плохо» относился к своим ранним стихам. Уже в 1972 году в интервью Майклу Скэммеллу он «осудил» свои юношеские стихи: «Они не так хороши… Это я только сейчас понимаю». Это что, нормальное отношение зрелого поэта к своим юношеским опытам? Согласны ли вы с этой оценкой?

Лосев: Согласен. Как Бродский сам сказал интервьюеру: «Я не Рембо». Рембо не Рембо, а в России никто не писал великих стихов в юности. Даже юношеские стихи Пушкина и Лермонтова интересны и милы задним числом, в свете их зрелой лирики. Самый ранний в нашей поэзии расцвет — это Мандельштам. У Иосифа настоящие стихи начинают появляться с 1962 года. То, что раньше, интересно с точки зрения становления этой необычной личности. Даже в первую настоящую книгу Бродского, «Остановка в пустыне» (1970), еще проникло несколько ювенильных вещей: «Глаголы», «Стихи под эпиграфом», «А. А. Ахматовой». Повторяю, они интересны, поскольку сыграли значительную роль в судьбе поэта.

XVII

Бродский в своей Нобелевской лекции: «В истории нашего вида, в истории „сапиенса“, книга — феномен антропологический, аналогичный, по сути, изобретению колеса. Возникшая для того, чтобы дать нам представление не столько о наших истоках, сколько о том, на что „сапиенс“ этот способен, книга является средством перемещения в пространстве опыта со скоростью переворачиваемой страницы. Перемещение это, в свою очередь, как всякое перемещение, оборачивается бегством от общего знаменателя, от попытки навязать знаменателя этого черту, не поднимавшуюся ранее выше пояса, нашему сердцу, нашему сознанию, нашему воображению. Бегство это — бегство в сторону необщего выражения лица, в сторону числителя, в сторону личности, в сторону частности. По чьему бы образу и подобию мы не были созданы, нас уже пять миллиардов, и другого будущего, кроме очерченного искусством, у человека нет. В противоположном случае нас ожидает прошлое — прежде всего, политическое, со всеми его массовыми полицейскими прелестями».

XVIII

Бродскому позвонили из ОВИРа и сообщили, что он должен покинуть Советский Союз в течение 24 дней. Так, спустя 32 года жизни в Ленинграде, у поэта осталось меньше месяца, чтобы попрощаться с городом, родными, друзьями и, как ему тогда казалось, с родным языком.

XIX

«Вы знаете, есть миф, будто он [Бродский] плохо относился к Израилю. Это чушь собачья. Я бы не стал этого рассказывать, потому что свидетелей у меня нет, но сейчас в «Иерусалимском журнале» были напечатаны мемуары, краткие заметки одной дамы о нем, я забыл ее фамилию, и она слово в слово повторила то, что мне Иосиф говорил, и ей он тоже это говорил. Иосиф приехал в Америку… в конце 72-го, как раз в разгар нашей октябрьской войны, нашей войны Судного Дня. И вы знаете, что он сделал? Он побежал в израильское консульство и попросил, чтобы его отправили воевать в Израиль… Ему отказали. Не то, чтобы он обиделся, но…"* (Из интервью Давида Маркиша Валентине Полухиной из книги «Бродский глазами современников»; эти слова изначально принадлежали брату Давида Шимону, в книге Давид цитирует Шимона.)

* История неоднократно упоминалась в воспоминаниях и интервью, но остается спорной и не имеет твердых доказательств. Она, скорее, анекдотична, чем исторически подтверждена, и представляет собой больше мемуарный материал.

* История неоднократно упоминалась в воспоминаниях и интервью, но остается спорной и не имеет твердых доказательств. Она, скорее, анекдотична, чем исторически подтверждена, и представляет собой больше мемуарный материал.

XX

«На столе появилась еда из ближайшего китайского ресторанчика, вино. Иосиф хотел знать с предельной определенностью, захотят ли и смогут ли, по моему мнению, наши власти вызволить его сына и вывезти его из России по израильской визе. Эта тема была мучительна для Бродского, он, по-видимому, немало перепробовал вариантов и предпринял попыток — бесплодных, к несчастью, попыток. В израильский вариант он тоже не очень-то верил, а я не мог взять на себя ответственность и убеждать его в обратном, не хотел внушать ему беспочвенную чудесную надежду.

Разговор о судьбе сына закончился так же отрывисто, как и возник. Не помню, какой поворот привел нас к Андрею Платонову. Бродский преобразился, посветлел. Возможно, переход от тягостной для него темы к спасительной так на него подействовал". (Из интервью Давида Маркиша Валентине Полухиной из книги «Бродский глазами современников»; тоже не очень похожая на правду история).

Разговор о судьбе сына закончился так же отрывисто, как и возник. Не помню, какой поворот привел нас к Андрею Платонову. Бродский преобразился, посветлел. Возможно, переход от тягостной для него темы к спасительной так на него подействовал". (Из интервью Давида Маркиша Валентине Полухиной из книги «Бродский глазами современников»; тоже не очень похожая на правду история).

XXI

Для Иосифа Бродского главным интересом среди британцев был, конечно, Уистен Хью Оден — один из крупнейших поэтов XX века. И ему удалось с ним познакомиться. Это была почти случайная счастливая встреча, и она имела колоссальное значение для последующей жизни Бродского.

Бродский увидел Одена через день после вылета из Ленинграда. 6 июня со своим американским приятелем Карлом Проффером он поехал во взятой напрокат машине наудачу отыскивать городок Кирхштеттен. Там, начиная с 1958 года, проводил лето Оден. Не сразу, но они нашли нужный Кирхштеттен (их в Австрии несколько) и по счастливой случайности подъехали к дому Одена как раз тогда, когда к нему шел сам Оден, только что вернувшийся из Вены на поезде. Бродский увидел человека, чьи слова о власти Языка над Временем, прочитанные за восемь лет до того в избе на севере России, перевернули его судьбу". (Л. Лосев, из «Опыта литературной биографии».)

Бродский увидел Одена через день после вылета из Ленинграда. 6 июня со своим американским приятелем Карлом Проффером он поехал во взятой напрокат машине наудачу отыскивать городок Кирхштеттен. Там, начиная с 1958 года, проводил лето Оден. Не сразу, но они нашли нужный Кирхштеттен (их в Австрии несколько) и по счастливой случайности подъехали к дому Одена как раз тогда, когда к нему шел сам Оден, только что вернувшийся из Вены на поезде. Бродский увидел человека, чьи слова о власти Языка над Временем, прочитанные за восемь лет до того в избе на севере России, перевернули его судьбу". (Л. Лосев, из «Опыта литературной биографии».)

XXII

Вот что пишет Иосиф Бродский в письме своему другу Льву Лосеву о распорядке дня известного англо-американского поэта (одной из важнейших поэтических фигур для Бродского) Уистена Хью Одена:

«Первый martini dry [сухой мартини — коктейль из джина и вермута] W. H. Auden выпивает в 7:30 утра, после чего разбирает почту и читает газету, заливая это дело смесью sherry [хереса] и scotch’a [шотландского виски]. Потом имеет место breakfast [завтрак], неважно, из чего состоящий, но обрамленный местным — pink and white [розовым и белым] (не помню очередности) сухим. Потом он приступает к работе и — наверно, потому, что пишет шариковой ручкой — на столе вместо чернильницы красуется убывающая по мере творческого процесса bottle [бутылка] или can (банка) Guinnes’a, т. е. черного Irish [ирландского] пива. Потом наступает ланч в 1 час дня. В зависимости от меню, он декорируется тем или иным петушиным хвостом (I mean cocktail [я имею в виду коктейль]). После ланча — творческий сон, и это, по-моему, единственное сухое время суток. Проснувшись, он меняет вкус во рту с помощью 2-го martini-dry и приступает к работe (introductions, essays, verses, letters and so on [предисловия, эссе, стихотворения, письма и т. д.]), прихлебывая все время scotch cо льдом из запотевшего фужера. Или бренди. К обеду, который здесь происходит в 7−8 вечера, он уже совершенно хорош, и тут уж идет, как правило, какое-нибудь пожилое chateau d' ["шато де…», то есть хорошее французское вино]. Спать он отправляется — железно в 9 вечера. За 4 недели нашего общения он ни разу не изменил заведенному порядку; даже в самолете из Вены в Лондон, где в течение полутора часов засасывал водку с тоником, решая немецкий кроссворд в австрийской Die Presse, украшенной моей Jewish mug [жидовской мордой]". (Это письмо Лосев приводит в «Опыте литературной биографии».)

«Первый martini dry [сухой мартини — коктейль из джина и вермута] W. H. Auden выпивает в 7:30 утра, после чего разбирает почту и читает газету, заливая это дело смесью sherry [хереса] и scotch’a [шотландского виски]. Потом имеет место breakfast [завтрак], неважно, из чего состоящий, но обрамленный местным — pink and white [розовым и белым] (не помню очередности) сухим. Потом он приступает к работе и — наверно, потому, что пишет шариковой ручкой — на столе вместо чернильницы красуется убывающая по мере творческого процесса bottle [бутылка] или can (банка) Guinnes’a, т. е. черного Irish [ирландского] пива. Потом наступает ланч в 1 час дня. В зависимости от меню, он декорируется тем или иным петушиным хвостом (I mean cocktail [я имею в виду коктейль]). После ланча — творческий сон, и это, по-моему, единственное сухое время суток. Проснувшись, он меняет вкус во рту с помощью 2-го martini-dry и приступает к работe (introductions, essays, verses, letters and so on [предисловия, эссе, стихотворения, письма и т. д.]), прихлебывая все время scotch cо льдом из запотевшего фужера. Или бренди. К обеду, который здесь происходит в 7−8 вечера, он уже совершенно хорош, и тут уж идет, как правило, какое-нибудь пожилое chateau d' ["шато де…», то есть хорошее французское вино]. Спать он отправляется — железно в 9 вечера. За 4 недели нашего общения он ни разу не изменил заведенному порядку; даже в самолете из Вены в Лондон, где в течение полутора часов засасывал водку с тоником, решая немецкий кроссворд в австрийской Die Presse, украшенной моей Jewish mug [жидовской мордой]". (Это письмо Лосев приводит в «Опыте литературной биографии».)

XXIII

Для Бродского, несмотря на его длительное проживание в Америке, устный английский так и остался проблемой. Его произношение оставляло желать лучшего, особенно во время публичных выступлений:

«Хотя он прожил двадцать четыре года в США, английское произношение осталось его идеалом. Однако, как ни старался, он не мог избавиться от своего тяжелого русского акцента. В частной обстановке это не имело значения, но на публике последствия могли быть катастрофическими — люди просто не понимали, что он говорит. Хелен Бенедикт, нарисовавшая, может быть, лучший литературный портрет Бродского, рассказывает о его выступлении в Нью-Йорке, где он, нервничая, «стал читать несколько стихов по-английски… но читал слишком быстро и делал слишком много ошибок в произношении, чтобы публика его поняла. Время от времени он обрывал чтение посередине предложения и с жестом нетерпения или отчаяния проводил рукой по лысеющей голове.

Сам я четко помню доклад, прочитанный Бродским на симпозиуме о «высококачественной литературе», устроенном Шведской академией в 1991 году. Он читал так нервно и быстро, что было совершенно невозможно понять, что он говорит. Руки судорожно искали карманы пиджака, то попадая, то проскальзывая мимо, он потел и говорил все быстрее и быстрее, что усилило и просодические недостатки произношения, и русский акцент. После доклада и вежливых аплодисментов воцарилась неловкая тишина: никто не мог задать ни одного вопроса, так как никто не понял, о чем был доклад.

По пути в гостиницу Бродский явно испытывал облегчение от мысли, что все уже позади. Осознав, что представление было не из лучших, он пошутил: все-таки оно было понятнее, чем доклад, с которым он выступил годом раньше в Британской академии в Лондоне. Доклад должен был передаваться по Би-би-си, но передачу отменили — выступление звучало совершенно невразумительно. По словам Исайи Берлина, который был среди публики, Бродского «никто не понял». (Из книги «Язык есть бог» Бенгта Янгфельдта.)

«Хотя он прожил двадцать четыре года в США, английское произношение осталось его идеалом. Однако, как ни старался, он не мог избавиться от своего тяжелого русского акцента. В частной обстановке это не имело значения, но на публике последствия могли быть катастрофическими — люди просто не понимали, что он говорит. Хелен Бенедикт, нарисовавшая, может быть, лучший литературный портрет Бродского, рассказывает о его выступлении в Нью-Йорке, где он, нервничая, «стал читать несколько стихов по-английски… но читал слишком быстро и делал слишком много ошибок в произношении, чтобы публика его поняла. Время от времени он обрывал чтение посередине предложения и с жестом нетерпения или отчаяния проводил рукой по лысеющей голове.

Сам я четко помню доклад, прочитанный Бродским на симпозиуме о «высококачественной литературе», устроенном Шведской академией в 1991 году. Он читал так нервно и быстро, что было совершенно невозможно понять, что он говорит. Руки судорожно искали карманы пиджака, то попадая, то проскальзывая мимо, он потел и говорил все быстрее и быстрее, что усилило и просодические недостатки произношения, и русский акцент. После доклада и вежливых аплодисментов воцарилась неловкая тишина: никто не мог задать ни одного вопроса, так как никто не понял, о чем был доклад.

По пути в гостиницу Бродский явно испытывал облегчение от мысли, что все уже позади. Осознав, что представление было не из лучших, он пошутил: все-таки оно было понятнее, чем доклад, с которым он выступил годом раньше в Британской академии в Лондоне. Доклад должен был передаваться по Би-би-си, но передачу отменили — выступление звучало совершенно невразумительно. По словам Исайи Берлина, который был среди публики, Бродского «никто не понял». (Из книги «Язык есть бог» Бенгта Янгфельдта.)

XXIV

Одно из центральных мест среди интересов Бродского занимала культура Британии. Это вызвано многими причинами: и литературными — все-таки Англия — одна из самых богатых в этом смысле стран, — и, возможно, родственными (в метафорическом смысле, конечно). «Я сменил империю», — говорил Бродский о своем переезде из Советского Союза в США. Та же «имперскость» интересовала его и в истории Соединенного Королевства.

«Британия восхищала его именно своим прошлым — как и очень многих англичан. Никогда больше — это можно утверждать почти наверняка — не достичь Англии таких высот, каких она достигла, будучи в зените своей имперской мощи. Все наши великие поэты, государственные деятели жили в период расцвета Британской империи, и тогда же апогея достигло развитие промышленности, науки и, разумеется, литературы. Иосиф бесконечно преклонялся перед этой традицией. Почему он предпочитал английскую традицию французской, не менее великой, мне сказать трудно. Хочу процитировать еще одного русского изгнанника, Солженицына. Когда он был в Лондоне, единственным местом, которое ему понравилось, оказалась Трафальгарская площадь. „Сердце великой Империи“, — сказал он». (Из интервью Майкла Скэммела Валентине Полухиной из книги «Бродский глазами современников».)

«Британия восхищала его именно своим прошлым — как и очень многих англичан. Никогда больше — это можно утверждать почти наверняка — не достичь Англии таких высот, каких она достигла, будучи в зените своей имперской мощи. Все наши великие поэты, государственные деятели жили в период расцвета Британской империи, и тогда же апогея достигло развитие промышленности, науки и, разумеется, литературы. Иосиф бесконечно преклонялся перед этой традицией. Почему он предпочитал английскую традицию французской, не менее великой, мне сказать трудно. Хочу процитировать еще одного русского изгнанника, Солженицына. Когда он был в Лондоне, единственным местом, которое ему понравилось, оказалась Трафальгарская площадь. „Сердце великой Империи“, — сказал он». (Из интервью Майкла Скэммела Валентине Полухиной из книги «Бродский глазами современников».)

XXV

Среди внушительного архива фотографий И. Бродского можно найти несколько, на которых поэт характерно поджимает руки к груди, сгибая при этом ладони. В современности похожий жест стал мемом, сопровождающимся фразой «У меня лапки». Как правило, из-за наличия лапок, а не рук, главный герой мема не может что-то сделать: выйти на работу, помочь с чем-то друзьям, ответить в социальных сетях и т. д. Маловероятно, что жест Бродского и современный имеют прямую связь, тем не менее они очень похожи и имеют одну природу. Делая так руками, Бродский изображал именно кошек и их лапы — он ведь вообще был известным кошатником. Поэт постоянно рисовал котов на подписываемых книгах и небольших набросках, а друзья говорили, что кошка — его тотемное животное (например, Е. Рейн в книге «Иосиф Бродский: Труды и дни»). А началось все еще с детства, с его семьи: «Мы звали ее Маруся, Маня, Манечка (уменьшительные имена, употреблявшиеся ее сестрами и моим отцом) и Мася или Киса — мои изобретения. С годами последние два получили большее хождение, и даже отец стал обращаться к ней таким образом. За исключением Кисы все они были ласкательными производными от ее имени Мария. Киса, эта нежная кличка кошки, вызывала довольно долго ее сопротивление. «Не смейте называть меня так! — восклицала она сердито. — И вообще перестаньте пользоваться вашими кошачьими словами. Иначе останетесь с кошачьими мозгами!» Подразумевалась моя детская склонность растягивать на кошачий манер определенные слова, чьи гласные располагали к такому с ними обращению. «Мясо» было одним из таких слов, и к моим пятнадцати годам в нашей семье стояло сплошное мяуканье. Отец оказался этому весьма подвержен, и мы стали величать и обходиться друг с другом как «большой кот» и «маленький кот». «Мяу», «мур-мяу» или «мур-мур-мяу» покрывали существенную часть нашего эмоционального спектра: одобрение, сомнение, безразличие, резиньяцию, доверие. Постепенно мать стала пользоваться ими тоже, но главным образом дабы обозначить свою к этому непричастность. (Из эссе «Полтора комнаты» И. Бродского.)

XXVI

Иосиф Бродский испытывал восхищение творчеством Уильяма Шекспира, которое проявлялось не только в его эссе и литературных размышлениях, но и в попытках перевести некоторые сонеты великого англичанина на русский язык. Бродский, с присущей ему самоиронией, понимал, что переводить Шекспира — это как пытаться дотянуться до звезды, стоя на цыпочках. В своих беседах с Соломоном Волковым, собранных в книге «Диалоги с Иосифом Бродским», он признавался, что процесс перевода — это не просто передача слов и смыслов, а скорее, танец на грани невозможного: сохранение музыкальности и ритма оригинала.

В своем эссе «Полторы комнаты» Бродский назвал перевод Шекспира своеобразным подвигом, от которого отказаться было бы преступлением. «Переводить Шекспира на русский — это подвиг, на который я, конечно, не способен, но и отказаться было бы неправильно», — писал он, подчеркивая, что для этого требуется не только знание языка, но и полное погружение в эпоху, в интонации, в сам дух времени.

Хотя его переводы сонетов Шекспира так и не увидели свет при жизни поэта, сам процесс работы над ними стал своеобразным приключением, неотъемлемой частью его творческого пути, с тем же чувством, как будто он прокладывал новый маршрут в старой карте английской поэзии.

В своем эссе «Полторы комнаты» Бродский назвал перевод Шекспира своеобразным подвигом, от которого отказаться было бы преступлением. «Переводить Шекспира на русский — это подвиг, на который я, конечно, не способен, но и отказаться было бы неправильно», — писал он, подчеркивая, что для этого требуется не только знание языка, но и полное погружение в эпоху, в интонации, в сам дух времени.

Хотя его переводы сонетов Шекспира так и не увидели свет при жизни поэта, сам процесс работы над ними стал своеобразным приключением, неотъемлемой частью его творческого пути, с тем же чувством, как будто он прокладывал новый маршрут в старой карте английской поэзии.

XXVII

Одним из любимых алкогольных напитков Бродского был виски. А среди виски он выделял ирландский Bushmills. И его друзья были согласны: «Бушмель — это лучший вид виски. Почти все виски делаются из ячменя, а Бушмель — из пшеницы. И это очень вкусно». (Е. Рейн)

Фейт Вигзелл вспоминала, как Бродский с Анатолием Найманом как-то раз за вечер выпили целую бутылку: «Я привезла из Лондона большую (по-моему, литровую) бутылку виски. В то время в России виски в обычных магазинах не продавался. Они приняли подарок более чем благосклонно, но затем произошло нечто совершенно ужасное, с моей точки зрения: они вдвоем выпили за вечер всю бутылку. Я была абсолютно потрясена. Я их спрашивала: почему вы выпили всю бутылку? Они только пожимали плечами».

Фейт Вигзелл вспоминала, как Бродский с Анатолием Найманом как-то раз за вечер выпили целую бутылку: «Я привезла из Лондона большую (по-моему, литровую) бутылку виски. В то время в России виски в обычных магазинах не продавался. Они приняли подарок более чем благосклонно, но затем произошло нечто совершенно ужасное, с моей точки зрения: они вдвоем выпили за вечер всю бутылку. Я была абсолютно потрясена. Я их спрашивала: почему вы выпили всю бутылку? Они только пожимали плечами».

XXVIII

В 1980-е годы Иосиф Бродский несколько раз появляется на BBC (русской и зарубежной службах). Например, в Лондоне дал интервью Йену Гамильтону — для телевидения BBC-2.

XXIX

В мае 1978 года Йельский университет присвоил Бродскому звание почетного доктора — Doctor Honoris causa of Yale University. Вот что тогда о Бродском сказал Д. Уолкотт: «Иосиф был человеком, который жил поэзией. Он декларировал это всякий раз, когда мы встречались. Именно поэтому я так им восхищался. <…> Он был лучшим примером человека, который объявлял во всеуслышание: я — поэт. Он был трудягой, и невозможно отделить его труд от него самого. <…> Иосиф не отделял свое призвание от личной жизни. Он лучший пример поэта-профессионала из всех, кого я знаю». (БГС-2. — С. 403.)

XXX

О решении присудить ему Нобелевскую премию Бродский узнал во время ланча с Джоном Ле Карре в китайском ресторане в Хэмпстеде (Лондон).

Дж. Ле Карре: «Когда я позвал Иосифа на ланч, я думаю, он принял приглашение по двум причинам: во-первых, у Рене Брендель не принято было пить (Бродский в это время жил в доме Ирен и Альфреда Брендель. — В. П.), во всяком случае не столько, сколько ему хотелось бы, а во-вторых, конечно, ему надо было как-то убить время в ожидании новостей. У меня-то об этом не было ни малейшего представления. Я просто-напросто не помнил, что это был как раз момент присуждения Нобелевских премий. <…> Пришла моя жена Джейн, мы втроем сели за столик и принялись болтать о том о сем, разговор о пустяках в духе Иосифа — о девушках, о жизни, обо всем, и тут Рене Брендель появилась в дверях, <…> и она говорит: „Иосиф, тебе нужно идти домой“. А он говорит: „Зачем?“ К этому времени он уже выпил два или три больших виски („большой виски“ — около 120 граммов. — В. П.). А она говорит: „Тебе присудили премию“. Он говорит: „Какую премию?“ А она говорит: „Нобелевскую премию по литературе“. Я сказал: „Официант! Бутылку шампанского!“ Так что она присела и согласилась на бутылку шампанского. Я ее спрашиваю: „Откуда вы узнали?“ Она говорит: „Шведское национальное телевидение подстерегает Иосифа возле нашего дома“. Оставаясь в этот момент единственным трезвомыслящим человеком, я спрашиваю: „Кто вам сказал, почему вы уверены?“ Она говорит: „Все шведы говорят“. Я говорю: „Ну, знаете, кандидатов-то три или четыре, так что шведы, может быть, у каждой двери караулят, нам надо поточнее разузнать, прежде чем мы сможем спокойно выпить шампанского“. А тогда как раз издатель Иосифа, Роджер Страус, был в Лондоне, так что Джейн позвонила ему в гостиницу, и он подтвердил, что да, пришло сообщение из Стокгольма о том, что премия присуждена Иосифу. Итак, мы выпили шампанского. Иосиф шампанское не любил, согласился символически, ему хотелось еще виски, но Рене сказала, что ему нужно идти домой, и мы пошли. <…> Выглядел он совершенно несчастным. Так что я сказал ему: „Иосиф, если не сейчас, то когда же? В какой-то момент можно и порадоваться жизни“. Он пробормотал: „Ага, ага…“ Когда мы вышли на улицу, он по-русски крепко обнял меня и произнес замечательную фразу. Он сказал: „Итак, начинается год трепотни“. Это было великолепно». (БГС-2. — С. 9−10.)

Дж. Ле Карре: «Когда я позвал Иосифа на ланч, я думаю, он принял приглашение по двум причинам: во-первых, у Рене Брендель не принято было пить (Бродский в это время жил в доме Ирен и Альфреда Брендель. — В. П.), во всяком случае не столько, сколько ему хотелось бы, а во-вторых, конечно, ему надо было как-то убить время в ожидании новостей. У меня-то об этом не было ни малейшего представления. Я просто-напросто не помнил, что это был как раз момент присуждения Нобелевских премий. <…> Пришла моя жена Джейн, мы втроем сели за столик и принялись болтать о том о сем, разговор о пустяках в духе Иосифа — о девушках, о жизни, обо всем, и тут Рене Брендель появилась в дверях, <…> и она говорит: „Иосиф, тебе нужно идти домой“. А он говорит: „Зачем?“ К этому времени он уже выпил два или три больших виски („большой виски“ — около 120 граммов. — В. П.). А она говорит: „Тебе присудили премию“. Он говорит: „Какую премию?“ А она говорит: „Нобелевскую премию по литературе“. Я сказал: „Официант! Бутылку шампанского!“ Так что она присела и согласилась на бутылку шампанского. Я ее спрашиваю: „Откуда вы узнали?“ Она говорит: „Шведское национальное телевидение подстерегает Иосифа возле нашего дома“. Оставаясь в этот момент единственным трезвомыслящим человеком, я спрашиваю: „Кто вам сказал, почему вы уверены?“ Она говорит: „Все шведы говорят“. Я говорю: „Ну, знаете, кандидатов-то три или четыре, так что шведы, может быть, у каждой двери караулят, нам надо поточнее разузнать, прежде чем мы сможем спокойно выпить шампанского“. А тогда как раз издатель Иосифа, Роджер Страус, был в Лондоне, так что Джейн позвонила ему в гостиницу, и он подтвердил, что да, пришло сообщение из Стокгольма о том, что премия присуждена Иосифу. Итак, мы выпили шампанского. Иосиф шампанское не любил, согласился символически, ему хотелось еще виски, но Рене сказала, что ему нужно идти домой, и мы пошли. <…> Выглядел он совершенно несчастным. Так что я сказал ему: „Иосиф, если не сейчас, то когда же? В какой-то момент можно и порадоваться жизни“. Он пробормотал: „Ага, ага…“ Когда мы вышли на улицу, он по-русски крепко обнял меня и произнес замечательную фразу. Он сказал: „Итак, начинается год трепотни“. Это было великолепно». (БГС-2. — С. 9−10.)

XXXI

В 1972 году Иосиф Бродский покинул Советский Союз и по прибытии в США принял пост «приглашенного поэта» при Мичиганском университете. Вскоре он начал преподавать. Он был прекрасно знаком с предметом — историей русской литературы, русской и мировой поэзией, теорией стиха и т. д. Однако в начале его преподавательской карьеры у него были проблемы с английским языком, тогда он знал его довольно плохо. Другой русский поэт, друг Бродского Лев Лосев, вспоминает фразу Бродского, адресованную студентам: «Прежде чем я закончу это предложение, вы поймете, что английский не является моим родным языком». (Иосиф Бродский: труды и дни / Редакторы-составители П. Вайль, Л. Лосев. — М.: Издательство Независимая Газета, 1998. — 272 с.: ил. (Серия «Литературные биографии»).

XXXII

Бродский: «Если приглашают на обед, чаще всего отказываюсь. В кино хожу редко, иногда на джаз. В мою жизнь в последние годы происходит так много вторжений, что у меня почти нет времени заниматься тем, чем я хочу. Я вынужден выкраивать, урывать время, где возможно. Иногда это оказывается более плодотворным, чем выход в свет. Остаться дома и почитать. И не потому, что я такой книжник. Просто книги довольно часто интереснее того, что снаружи». (Из интервью Дмитрию Радышевскому.)

XXXIII

В Америке Бродский практически с самого переезда совсем не нуждался в деньгах. А уж тем более после присуждения ему нобелевской премии. Тем не менее до самых поздних лет поэт снимал маленькую подвальную квартирку в Нью-Йорке, о чем не раз высказывались его друзья и знакомые.

Хелен Бенедикт: «У него нет недостатка в предложениях преподавать. Но живет он скромно. Поэты не бывают богатыми. В его простой небольшой двухкомнатной квартире холодно, на грубом деревянном полу нет ковров, камин не действует, и единственное украшение — открытки, плакаты и книги. Великолепен только письменный стол, заваленный фотографиями, — огромное антикварное произведение с завитушками и ящичками. Рядом с ним на полу громадная красно-белая жестянка кока-колы, которая служит корзинкой для мусора». (Из «Большой книги интервью».)

Лев Лосев: «Квартира состояла из двух комнат. Полуподвальные окна спальни выходили на улицу. Тесный проход из спальни во вторую комнату служил кухней. Задняя комната с выходом во двор была и гостиной, и кабинетом. В ней горел камин, стояли мягкий кожаный диван, кресла, письменный стол. Письменный стол долгое время был самодельным сооружением. Как и в Энн-Арборе, Бродский купил в магазине стройматериалов заготовку для двери и положил ее на два канцелярских стальных „регистратора“ {file cabinets)». (Из «Опыта литературной биографии».)

Хелен Бенедикт: «У него нет недостатка в предложениях преподавать. Но живет он скромно. Поэты не бывают богатыми. В его простой небольшой двухкомнатной квартире холодно, на грубом деревянном полу нет ковров, камин не действует, и единственное украшение — открытки, плакаты и книги. Великолепен только письменный стол, заваленный фотографиями, — огромное антикварное произведение с завитушками и ящичками. Рядом с ним на полу громадная красно-белая жестянка кока-колы, которая служит корзинкой для мусора». (Из «Большой книги интервью».)

Лев Лосев: «Квартира состояла из двух комнат. Полуподвальные окна спальни выходили на улицу. Тесный проход из спальни во вторую комнату служил кухней. Задняя комната с выходом во двор была и гостиной, и кабинетом. В ней горел камин, стояли мягкий кожаный диван, кресла, письменный стол. Письменный стол долгое время был самодельным сооружением. Как и в Энн-Арборе, Бродский купил в магазине стройматериалов заготовку для двери и положил ее на два канцелярских стальных „регистратора“ {file cabinets)». (Из «Опыта литературной биографии».)

XXXIV

У Бродского на этот вопрос был интересный взгляд. Во время преподавания в университете он всегда давал своим студентам «список литературы», который настоятельно рекомендовал к прочтению. Список этот состоял из ± 82 позиций (вариантов было довольно много, как пишет Лев Лосев), и, судя по всему, являлся знанием, которым должен был обладать, по мнению Бродского, каждый уважающий себя студент.

«Один из бывших студентов Бродского вспоминает: «В первый день занятий, раздавая нам список литературы, он сказал: «Вот чему вы должны посвятить жизнь в течение следующих двух лет»… Далее цитируется список. Он начинается с «Бхагавадгиты», «Махабхараты», «Гильгамеша» и Ветхого Завета, продолжается тремя десятками произведений древнегреческих и латинских классиков, за которыми следуют святые Августин, Франциск и Фома Аквинский, Мартин Лютер, Кальвин, Данте, Петрарка, Боккаччо, Рабле, Шекспир, Сервантес, Бенвенуто Челлини, Декарт, Спиноза, Гоббс, Паскаль, Локк, Юм, Лейбниц, Шопенгауэр, Кьеркегор (но не Кант и не Гегель!), де Токвиль, де Кюстин, Ортега-и-Гассет, Генри Адамс, Оруэлл, Ханна Арендт, Достоевский («Бесы»), «Человек без свойств», «Молодой Торлесс» и «Пять женщин» Музиля, «Невидимые города» Кальвино, «Марш Радецкого» Йозефа Рота и еще список из сорока четырех поэтов, который открывается именами Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Хлебникова, Заболоцкого. В архиве Бродского сохранилось несколько вариантов таких списков. Видимо, ему доставляло удовольствие их составлять. <…> Как ни странно, находились американские студенты, которые справлялись с таким списком, и в своем классе Бродский имел дело не только с малокультурными недорослями».

(Из книги «Иосиф Бродский: опыт литературной биографии».)

«Один из бывших студентов Бродского вспоминает: «В первый день занятий, раздавая нам список литературы, он сказал: «Вот чему вы должны посвятить жизнь в течение следующих двух лет»… Далее цитируется список. Он начинается с «Бхагавадгиты», «Махабхараты», «Гильгамеша» и Ветхого Завета, продолжается тремя десятками произведений древнегреческих и латинских классиков, за которыми следуют святые Августин, Франциск и Фома Аквинский, Мартин Лютер, Кальвин, Данте, Петрарка, Боккаччо, Рабле, Шекспир, Сервантес, Бенвенуто Челлини, Декарт, Спиноза, Гоббс, Паскаль, Локк, Юм, Лейбниц, Шопенгауэр, Кьеркегор (но не Кант и не Гегель!), де Токвиль, де Кюстин, Ортега-и-Гассет, Генри Адамс, Оруэлл, Ханна Арендт, Достоевский («Бесы»), «Человек без свойств», «Молодой Торлесс» и «Пять женщин» Музиля, «Невидимые города» Кальвино, «Марш Радецкого» Йозефа Рота и еще список из сорока четырех поэтов, который открывается именами Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Хлебникова, Заболоцкого. В архиве Бродского сохранилось несколько вариантов таких списков. Видимо, ему доставляло удовольствие их составлять. <…> Как ни странно, находились американские студенты, которые справлялись с таким списком, и в своем классе Бродский имел дело не только с малокультурными недорослями».

(Из книги «Иосиф Бродский: опыт литературной биографии».)

XXXV

Бродский со своим положением справлялся вполне достойно. Однако и ему периодически требовался отдых. Так, помимо своей квартиры в Гринвич Вилидж, Бродский снимал полдома в Саут-Хедли — небольшом городке, в котором находился колледж Маунт Холиок (где поэт работал). Туда он мог «сбежать» от активной жизни в Нью-Йорке.

Томас Венцлова: «В моем дневнике записано, что он снимал у колледжа за двести пятьдесят долларов половину огромного деревянного дома, почти пустую и холостяцки неустроенную. Обжитой была всего одна комната, и та относительно: на столе и на полу лежали горы бумаг, постельное белье особой чистотой не блистало».

Лев Лосев: «Он любил свою нью-йоркскую нору в Гринвич Виллидж и свои полдома в Саут-Хедли. (Кстати, сейчас, буквально вот в эти дни, делаются последние отчаянные попытки спасти это жилье Иосифа от сноса и замузеить его.) Это было очень удобно — можно было убежать из Нью-Йорка в Саут-Хедли и из Саут-Хедли в Нью-Йорк. Между двумя жилищами автомобильной езды два часа, а с превышением скорости и полтора.

Хотя телефон звонил и посетители появлялись и в Саут-Хедли, но все же не так, как в Нью-Йорке. Так что Саут-Хедли был для него вроде убежища, где можно спокойно поработать. Вроде Комарова или Переделкина, только без писателей".

(Оба отрывка из второй книги — «Бродский глазами современников» Полухиной.)

Томас Венцлова: «В моем дневнике записано, что он снимал у колледжа за двести пятьдесят долларов половину огромного деревянного дома, почти пустую и холостяцки неустроенную. Обжитой была всего одна комната, и та относительно: на столе и на полу лежали горы бумаг, постельное белье особой чистотой не блистало».

Лев Лосев: «Он любил свою нью-йоркскую нору в Гринвич Виллидж и свои полдома в Саут-Хедли. (Кстати, сейчас, буквально вот в эти дни, делаются последние отчаянные попытки спасти это жилье Иосифа от сноса и замузеить его.) Это было очень удобно — можно было убежать из Нью-Йорка в Саут-Хедли и из Саут-Хедли в Нью-Йорк. Между двумя жилищами автомобильной езды два часа, а с превышением скорости и полтора.

Хотя телефон звонил и посетители появлялись и в Саут-Хедли, но все же не так, как в Нью-Йорке. Так что Саут-Хедли был для него вроде убежища, где можно спокойно поработать. Вроде Комарова или Переделкина, только без писателей".

(Оба отрывка из второй книги — «Бродский глазами современников» Полухиной.)

XXXVI

В выборе между индивидуализмом и коллективностью Бродскому, конечно, ближе было первое. Именно поэтому он так хорошо чувствовал себя в Америке — стране, прославлявшей индивидуальность, стране — полной противоположности Советскому Союзу. В эссе «Трофейное» Бродский писал: «С нашим инстинктивным индивидуализмом, на каждом шагу усугубляемым коллективистским обществом, с нашей ненавистью ко всякой групповой принадлежности, будь она партийной, местной или же, в те годы, семейной, мы были больше американцами, чем сами американцы».

XXXVII

С точки зрения фаворитов, среди домашних животных Иосиф Бродский оригинальностью не отличался: он был известным кошатником. В Ленинграде у него была черно-белая кошка по имени Катя (есть фотографии!), а после переезда в США он завел еще одного кота и назвал его Миссисипи. В фильме «Бродский не поэт» Бенедетта Кравери вспоминает: «У нас дома всегда были коты. Коты были большим аргументом для Иосифа. Именно они положили начало дружбы между Иосифом и моими детьми. Бродский обожал котов. Отлично разбирался в их психологии и рисовал их замечательно. У нас тогда был кот, которого дети назвали Аличе — „сардинка“. Бродский счел возмутительным, что кота назвали именем рыбы. Он объяснял детям: ребята, коты — очень гордые животные, им нужно давать соответствующие имена. Я вот своего назвал Миссисипи».

А еще есть известная цитата Бродского, которую вы наверняка слышали: «Хотите я разбужу для вас кота?», — эту фразу он произнес во время интервью Любови Аркус. И несмотря на как будто бы проявляемую незаинтересованость в беседе, эта фраза свидетельствует о большом уважении: далеко не каждому человеку поэт мог предложить разбудить «священное животное».

А еще есть известная цитата Бродского, которую вы наверняка слышали: «Хотите я разбужу для вас кота?», — эту фразу он произнес во время интервью Любови Аркус. И несмотря на как будто бы проявляемую незаинтересованость в беседе, эта фраза свидетельствует о большом уважении: далеко не каждому человеку поэт мог предложить разбудить «священное животное».

XXXVIII

«Хотя «преподавал» в его случае нуждается в пояснениях. Ибо то, что он делал, было мало похоже на то, что делали его университетские коллеги, в том числе и поэты. Прежде всего, он просто не знал, как «преподают». Собственного опыта у него в этом деле не было — в отличие от американских поэтов-профессоров, в отличие от Набокова, он не учился ни в американском, ни в каком другом университете. Он и среднюю-то школу вытерпел только до восьмого класса. Каждый год из двадцати четырех на протяжении по крайней мере двенадцати недель подряд он регулярно появлялся перед группой молодых американцев и говорил с ними о том, что сам любил больше всего на свете — о поэзии. Его курсы обозначались в университетских каталогах как «Русская поэзия XIX века», или «Русская поэзия XX века», или «Римские поэты», или, чаще всего, «Сравнительная поэзия», но как назывался курс, было не так уж важно: все его уроки были уроками медленного чтения поэтического текста, и если он читал стихотворение Пушкина, то к разговору о строке, строфе, образе или композиции стихотворения привлекались тексты Овидия, Цветаевой или Норвида, и если он читал Томаса Харди, то сопоставления могли быть с Пастернаком, Рильке, Кавафисом или Вергилием. Его поэтическая эрудиция была огромна. <…>

Итак, когда профессор Бродский входил в класс, перед ним сидели (вставать при входе преподавателя не принято) доброжелательные, хотя и не слишком почтительные, на редкость разношерстные по уровню знаний, но в основном вполне взрослые молодые люди. Кое-кто был начитан, любил поэзию, возможно, даже поэзию Бродского, но трудно сказать, чего ожидали остальные. Может быть — что Бродский научит их писать стихи. Или как стать нобелевским лауреатом. А многих, скорее всего, приводило сюда простое любопытство — они слышали, что этот знаменитый русский профессор совсем не похож на других профессоров. Этой компании Бродский должен был объяснять, как работает эклога Вергилия или лирическое стихотворение Мандельштама. Но ни то, ни другое невозможно, если у слушателей нет хотя бы общих представлений о последних двух тысячелетиях культурной истории человечества и начитанности в каноне западной цивилизации. И Бродский предлагал своим студентам восполнить пробелы как можно быстрее. Делал он это в довольно агрессивной форме. Американских студентов, которых никто никогда ни в чем не упрекает и не стыдит, особенно прилюдно, он ошеломлял заявлениями вроде «народ, который не знает своей истории, заслуживает быть завоеванным». Но он и указывал им путь к спасению". (Лев Лосев во вступлении к книге «Иосиф Бродский: Труды и дни».)

Итак, когда профессор Бродский входил в класс, перед ним сидели (вставать при входе преподавателя не принято) доброжелательные, хотя и не слишком почтительные, на редкость разношерстные по уровню знаний, но в основном вполне взрослые молодые люди. Кое-кто был начитан, любил поэзию, возможно, даже поэзию Бродского, но трудно сказать, чего ожидали остальные. Может быть — что Бродский научит их писать стихи. Или как стать нобелевским лауреатом. А многих, скорее всего, приводило сюда простое любопытство — они слышали, что этот знаменитый русский профессор совсем не похож на других профессоров. Этой компании Бродский должен был объяснять, как работает эклога Вергилия или лирическое стихотворение Мандельштама. Но ни то, ни другое невозможно, если у слушателей нет хотя бы общих представлений о последних двух тысячелетиях культурной истории человечества и начитанности в каноне западной цивилизации. И Бродский предлагал своим студентам восполнить пробелы как можно быстрее. Делал он это в довольно агрессивной форме. Американских студентов, которых никто никогда ни в чем не упрекает и не стыдит, особенно прилюдно, он ошеломлял заявлениями вроде «народ, который не знает своей истории, заслуживает быть завоеванным». Но он и указывал им путь к спасению". (Лев Лосев во вступлении к книге «Иосиф Бродский: Труды и дни».)

XXXIX

И. Бродский: «Вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк. / Это одно способно привести вас в восторг». Из стихотворения «Шорох акации», 1977.

XL

И. Бродский: «Человек — сумма своих поступков». (Из интервью И. Сацу, Нью-Йорк, 1993.) Фрагмент интервью, в котором Бродский рассуждает на эту тему, можно посмотреть по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=l9j6_HufWMc

https://www.youtube.com/watch?v=l9j6_HufWMc

XLI

Иосиф Бродский ценил очень многих поэтов, причем зачастую далеко не самых известных. Однако во время своей нобелевской лекции он назвал пятерых: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Роберта Фроста, Анну Ахматову и Уистана Одена. Для Бродского они были «источниками света» и «в свои лучшие минуты [он] казался себе их суммой, но всегда меньшей, чем любое их этих слагаемых» (см. нобелевскую лекцию И. Бродского).

XLII

Янгфельдт: «Одним из любимых шведских блюд Иосифа был лосось, маринованный по-шведски (gravlax), особенно в сочетании со шведской полынной водкой (марки Bäska droppar). О силе его любви к этому блюду свидетельствует ответ, который Иосиф дал во время выступления в Лондоне на вопрос, почему он так часто бывает в Швеции: „Потому что там есть дама, которая совершенно замечательно готовит лосося“. Дама эта — моя жена». (Из книги «Язык есть Бог» Янгфельдта.)

XLIII

Бродский в отношении языков был крайне любознателен. Вот что, например, вспоминает Бенгт Янгфельдт о Бродском в Швеции: «Шведского Иосиф совсем не знал. Однажды, когда мы подъезжали к бензоколонке, он воскликнул: „Что там было написано? Что было написано?“ Увидев знак „Infart“ (въезд), он прочитал другое слово, более естественное для сердечника. Шведское слово, особенно возбудившее его фантазию, было „Ö“ — существительное из одной буквы, изображающее то, что оно означало (остров), окруженное к тому же двумя маленькими северными островками. Архипелаг в одной букве!» (Из книги «Язык есть бог» Бенгта Янгфельдта.)

XLIV

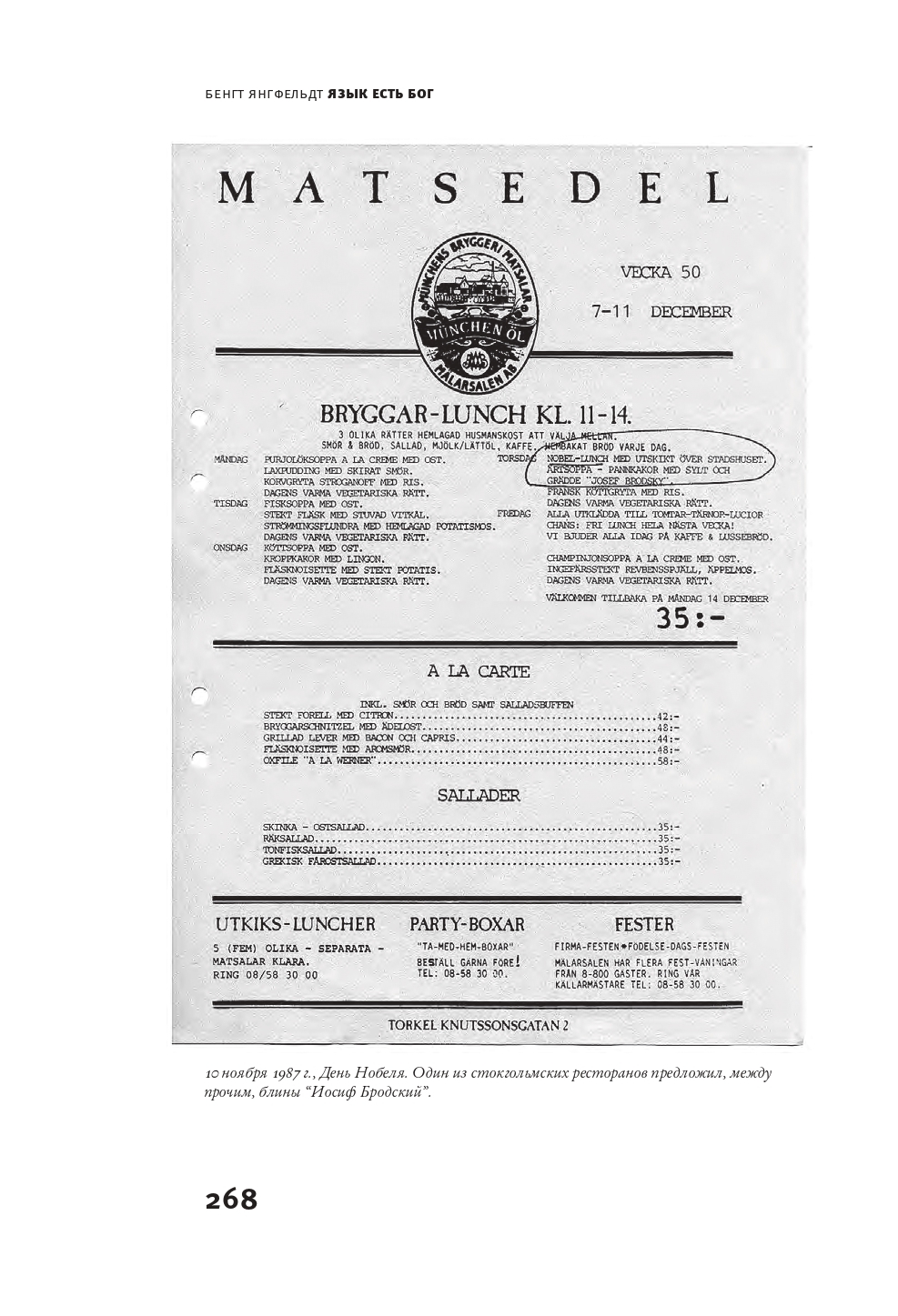

В одном из стокгольмских ресторанов в меню ввели блины «Иосиф Бродский». Скан этого меню можно найти в книге «Язык есть Бог» Бенгта Янгфельдта.

XLV

Стихотворно Бродский «ответил» на подобный вопрос в «Докладе для симпозиума»: «Но, отделившись от тела, глаз / скорей всего предпочтет поселиться где-нибудь / в Италии, Голландии или в Швеции».

XLVI

Для Бродского это всегда было важным фактором. Именно города «на воде» и стали для него главными на всю жизнь. Поэт родился в Ленинграде — городе, который называют северной Венецией. Впоследствии полюбил и приезжал каждый год в Венецию обычную — южную. А про Стокгольм, где он тоже регулярно бывал, Бродский в письме своему другу Якову Гордину писал так: «Главное — водичка и все остальное — знакомого цвета и пошиба. Весь город — сплошная Петроградская сторона. Пароходики шныряют в шхерах и тому подобное». (Янгфельдт в книге «Язык есть Бог».) Позднее, в данном для советского ТВ интервью Бенгту Янгфельдту, Бродский говорил: «Последние два или три года я каждое лето приезжаю более или менее сюда, в Швецию, по соображениям главным образом экологическим, я полагаю. Это экологическая ниша, то есть ландшафт, начиная с облаков и кончая самым последним барвинком, не говоря про гранит, про эти валуны, про растительность, практически про все — воздух и так далее, и так далее. Это то, с чем я вырос, это пейзаж детства, это та же самая широта, это та же самая фауна, та же самая флора. И диковатым некоторым образом я чувствую себя здесь абсолютно дома, может быть, более дома, чем где бы то ни было, чем в Ленинграде, чем в Нью-Йорке или в Англии, я уже не знаю где… Это просто, как бы сказать, естественная среда, самая известная среда, которая известна для меня физически». (Сентябрь, 1990.)

XLVII

В январе 1990 года Иосиф Бродский познакомился с итальянской студенткой с русскими корнями Марией Соццани, приехавшей на его лекцию в Сорбонну. А уже в сентябре они поженились. Их брак был заключен в стокгольмской ратуше. Если верить интервью Бенгта Янгфельдта Валентине Полухиной, то произошло это в Швеции, потому что «Бродский и Соццани хотели это сделать тайно. Кроме того, они в это время находились в Швеции, им это было просто удобно». (Из интервью Б. Я. В. П. из книги «Бродский глазами современников».)

XLVIII

«В 1992-м Бродский приехал в Швецию в конце июня и провел там ровно два месяца, несколько недель — вместе с женой. Это лето было насыщенным и в поэтическом, и в личном плане. Он снимал дачу на одном из островов Стокгольмского архипелага. На участке стоял маленький домик, в котором он работал и на двери которого он, по просьбе хозяев, перед тем как уехать, оставил свою подпись». (Из книги «Язык есть Бог» Бенгта Янгфельдта.)

XLIX

«Мероприятие [церемония вручения Нобелевской премии Иосифу Бродскому] было организовано четко, но не без некоторых аномалий: перед банкетом и балом, сдавая пальто в гардероб, вы оказывались лицом к лицу с черно-белым телевизором, показывающим жесткое порно, — его смотрел молодой гардеробщик». (Из книги «Бродский среди нас» Эллендеи Проффер.)

L

В жизни Иосифа Бродского, вполне вероятно, было много запоминающихся танцев. Но однажды — на церемонии вручения Нобелевской премии в 1986 году — ему довелось танцевать со шведской королевой.

LI

С момента отъезда на запад Бродский приезжал в Венецию практически каждый год.

LII

Бродский очень любил Италию (в особенности, конечно, Венецию), возвращался туда почти каждый год и, очевидно, видел в ней нечто совершенно особенное: «Почему я говорю про Италию, что это, действительно, единственное место, которое можно было бы назвать раем на земле? Да потому, что, живя в Италии, я понимаю: это то, каким миропорядок должен быть, да? И каким он, видимо, был когда-то. Может быть, в Древнем Риме». (Из «Диалогов с Иосифом Бродским» Соломона Волкова.)

LIII

У Иосифа Бродского множество стихотворений, и многие из них посвящены разным людям: его друзьям, знакомым, поэтам, женщинам, в которых он был влюблен. О том, как поэт решает, кому посвятить стихотворение, Бродского спрашивал Волков. Вот какой у них произошел разговор: Волков: Из ваших стихов о Венеции мне больше всего нравятся два: «Венецианские строфы» (1) и «Венецианские строфы» (2). Первое из них посвящено Сюзан Зонтаг, а второе — Геннадию Шмакову, вашему приятелю еще по Питеру, умершему в 1988 году в Нью-Йорке. И, в связи с этим, я хотел спросить: как это получается, что вы то или иное стихотворение посвящаете тому или иному человеку? <…> Бродский: Я ему [Шмакову] хотел посвятить много стихотворений. У меня даже была такая идея — выпустить книжку итальянских стихотворений, то есть стихов, написанных об Италии. И всю эту книжку посвятить ему. Просто потому, что наш с ним взгляд на Италию был абсолютно схожим. То есть два мальчика смотрели на эту страну одинаково. Мы видели одно и то же, любили одно и то же. Италия была для нас раем на земле, в некотором роде. Действительно

. …

Волков: Меня вопрос с посвящениями занимает потому, что я их воспринимаю как часть стихотворения. Меня к этому приучило чтение стихов Ахматовой, которая, насколько я понимаю, всегда чрезвычайно тщательно взвешивала, кому посвятить свое произведение. От посвящения во многом, как мне кажется, зависит аура стиха. Посвящение как бы задает всему стихотворению камертон. И в этом смысле меня несколько смущают ваши посвящения в «Венецианских строфах». Они как будто нарочно перепутаны. Во втором стихотворении идет речь о Сусанне, но посвящено оно Шмакову. А в первом, посвященном Сюзан Зонтаг, поминается Дягилев — с которым, казалось бы, естественнее было бы связать, по целому ряду причин, Шмакова: оба русские, страстные балетоманы, гомосексуалисты.

Бродский: Действительно, во втором стихотворении появляется образ «новой Сусанны», на которую смотрят «новые старцы», то есть японцы с кинокамерами. Но я просто решил, что Зонтаг будет приятней, если я ей посвящу первое стихотворение. Ведь посвящаешь стихотворение для того, чтобы кого-то порадовать. Вы знаете, когда-то — давным-давно — я услышал совершенно замечательную музыку. Это была пластинка Баха, а произведение называлось «Музыкальное приношение». Вы, конечно, знаете эту музыку… <…> Так вот, я тогда подумал: хорошо бы и мне оказаться способным когда-нибудь написать такое! Сделать кому-нибудь такое приношение. В этой эмоции, мне кажется, кроется один из сильнейших побудительных мотивов к творчеству. Стихотворение пишешь для того, чтобы отблагодарить, да? Вот откуда все эти мои стихотворения, посвященные разным местам и странам. Какой-то критик написал, что это у меня получается травелог. Все это чушь! Пишешь, потому что ты был где-то счастлив и хочешь поблагодарить за это. Той же монетой, если угодно. Потому что платишь искусством за искусство.

(Из «Диалогов с Иосифом Бродским» Соломона Волкова.)

. …

Волков: Меня вопрос с посвящениями занимает потому, что я их воспринимаю как часть стихотворения. Меня к этому приучило чтение стихов Ахматовой, которая, насколько я понимаю, всегда чрезвычайно тщательно взвешивала, кому посвятить свое произведение. От посвящения во многом, как мне кажется, зависит аура стиха. Посвящение как бы задает всему стихотворению камертон. И в этом смысле меня несколько смущают ваши посвящения в «Венецианских строфах». Они как будто нарочно перепутаны. Во втором стихотворении идет речь о Сусанне, но посвящено оно Шмакову. А в первом, посвященном Сюзан Зонтаг, поминается Дягилев — с которым, казалось бы, естественнее было бы связать, по целому ряду причин, Шмакова: оба русские, страстные балетоманы, гомосексуалисты.

Бродский: Действительно, во втором стихотворении появляется образ «новой Сусанны», на которую смотрят «новые старцы», то есть японцы с кинокамерами. Но я просто решил, что Зонтаг будет приятней, если я ей посвящу первое стихотворение. Ведь посвящаешь стихотворение для того, чтобы кого-то порадовать. Вы знаете, когда-то — давным-давно — я услышал совершенно замечательную музыку. Это была пластинка Баха, а произведение называлось «Музыкальное приношение». Вы, конечно, знаете эту музыку… <…> Так вот, я тогда подумал: хорошо бы и мне оказаться способным когда-нибудь написать такое! Сделать кому-нибудь такое приношение. В этой эмоции, мне кажется, кроется один из сильнейших побудительных мотивов к творчеству. Стихотворение пишешь для того, чтобы отблагодарить, да? Вот откуда все эти мои стихотворения, посвященные разным местам и странам. Какой-то критик написал, что это у меня получается травелог. Все это чушь! Пишешь, потому что ты был где-то счастлив и хочешь поблагодарить за это. Той же монетой, если угодно. Потому что платишь искусством за искусство.

(Из «Диалогов с Иосифом Бродским» Соломона Волкова.)

LIV

Бродский был очень азартным человеком и всегда был готов до последнего бороться за победу в споре или игре. Вот что о Бродском вспоминал человек из ленинградского окружения поэта: «Иосиф был из породы победителей… И спорт — это не руки и ноги, а всегда голова». А вот как отзываются о Бродском игравшие с ним как-то раз в волейбол Джон Пинто и Дж. Солодоу.

Джон Пинто: «Еще одно воспоминание о Иосифе в Риме, кроме незабываемого чтения стихов, на котором я присутствовал, — о волейбольном матче в саду Академии, возможно, по случаю четвертого июля. Я оказался играющим напротив Иосифа по другую сторону сетки и меня поразил его почти ожесточенный дух соперничества. В какой-то момент у него сложилось впечатление, что я не выкладываюсь полностью на всю катушку, и он начал подбадривать меня, чтобы я старался сильнее».

Дж. Солодоу: «В теплый день кто-то установил сетку в саду Академии и вокруг образовалась целая кампания. Некоторое время мы играли в волейбол, в том числе Иосиф. Он очень завелся, играл энергично и с энтузиазмом. Позднее я был удивлен, узнав, что недавно он перенес тройное шунтирование».

Джон Пинто: «Еще одно воспоминание о Иосифе в Риме, кроме незабываемого чтения стихов, на котором я присутствовал, — о волейбольном матче в саду Академии, возможно, по случаю четвертого июля. Я оказался играющим напротив Иосифа по другую сторону сетки и меня поразил его почти ожесточенный дух соперничества. В какой-то момент у него сложилось впечатление, что я не выкладываюсь полностью на всю катушку, и он начал подбадривать меня, чтобы я старался сильнее».

Дж. Солодоу: «В теплый день кто-то установил сетку в саду Академии и вокруг образовалась целая кампания. Некоторое время мы играли в волейбол, в том числе Иосиф. Он очень завелся, играл энергично и с энтузиазмом. Позднее я был удивлен, узнав, что недавно он перенес тройное шунтирование».

LV

«Я всегда был приверженцем мнения, что Бог или, по крайней мере, Его дух есть время. Может быть, это идея моего собственного производства, но теперь уже не вспомнить. В любом случае, я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби и — раз я с Севера — к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени, и под всякий Новый год, в несколько языческом духе, стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции, нового стакана времени. Я не жду голой девы верхом на раковине; я жду облака или гребня волны, бьющей в берег в полночь. Для меня это и есть время, выходящее из воды, и я гляжу на кружевной рисунок, оставленный на берегу, не с цыганской проницательностью, а с нежностью и благодарностью». (Из эссе «Набережная неисцелимых».)

LVI

«Дело просто в том, что город дает двуногим представление о внешнем превосходстве, которого нет в их природных берлогах, в привычной им среде. Вот почему здесь нарасхват меха, наравне с замшей, шелком, льном, хлопком, любой тканью. Дома человек растерянно глядит на покупки, прекрасно понимая, что в родных местах щеголять ими негде, не рискуя шокировать сограждан. Приходится им увядать в гардеробе или переходить к родным помоложе. Я, скажем, помню, как купил здесь несколько вещей — само собой, в кредит, — которые потом надеть не было ни духа, ни охоты. В том числе два плаща, один горчичный, другой светлого хаки. Теперь они украшают плечи лучшего танцовщика мира и лучшего поэта английского языка, хоть и ростом и возрастом оба от меня отличаются». (Из эссе «Набережная неисцелимых».)

LVII

«В путешествии по воде, даже на короткие расстояния, есть что-то первобытное. Что ты там, где тебе быть не положено, тебе сообщают не столько твои глаза, уши, нос, язык, пальцы, сколько ноги, которым не по себе в роли органа чувств. Вода ставит под сомнение принцип горизонтальности, особенно ночью, когда ее поверхность похожа на мостовую. Сколь бы прочна ни была замена последней — палуба — у тебя под ногами, на воде ты бдительней, чем на берегу, чувства в большей готовности. На воде, скажем, нельзя забыться, как бывает на улице: ноги все время держат тебя и твой рассудок начеку, в равновесии, точно ты род компаса. Что ж, может, та чуткость, которую приобретает твой ум на воде, — это на самом деле дальнее, окольное эхо почтенных хордовых. Во всяком случае, на воде твое восприятие другого человека обостряется, словно усиленное общей — и взаимной — опасностью». (Из эссе «Набережная неисцелимых».)

LVIII

Поэзия и проза Бродского богаты разными замысловатыми образами. В том числе поэт часто подбирает необычные образы для городов и городских пейзажей. Так, в своих «Венецианских строфах» он называет улицу угрем, находя сходство в их извивающемся движении, площадь камбалой, дворцы «сдвинутыми пюпитрами», а город для него «сродни попытке / воздуха удержать ноту от тишины».

LIX

Юрий Левинг: Кстати, это очень интересный вопрос: каким вы и другие европейцы видели его? <…>

Сильвия Ронкей: У Есенина есть известное стихотворение «Исповедь хулигана». «Хулиган» — не совсем точное слово, но это был его идеал. Он притворялся дикарем и в некоторой степени был таковым.

(Из третьего тома «Иосиф Бродский в Риме».)

Сильвия Ронкей: У Есенина есть известное стихотворение «Исповедь хулигана». «Хулиган» — не совсем точное слово, но это был его идеал. Он притворялся дикарем и в некоторой степени был таковым.

(Из третьего тома «Иосиф Бродский в Риме».)

LX

Иосиф Бродский скончался в своем кабинете в ночь с 27 на 28 января 1996 года. На его столе лежало раскрытое двуязычное издание греческих эпиграмм. Отпевание Бродского произошло недалеко от его дома — в церкви Благодати в Бруклин Хайтс, после его временно захоронили на кладбище при храме Святой Троицы, на берегу Гудзона. Через почти полтора года, в июне 1997 года, Бродского перезахоронили на кладбище Сан-Микеле в Венеции.

«Полтора года местом временного пристанища было кладбище при церкви Святой Троицы в Манхэттене. Там красиво. Все — из светло-серого камня готических очертаний. С крутого берега Гудзона виден через реку соседний штат Нью-Джерси, мост Джорджа Вашингтона, возле которого Пресвитерианская больница. В ней Бродский отходил после всех своих инфарктов. Кроме последнего. Саркофаг в стенной нише был закрыт плитой, на которой в первые дни еще не было надписи, и место опознавалось по придавленным плитой красным розам, как бы для рифмы законсервированным от мороза. Из Нью-Йорка тело поэта отправилось в Венецию на самое красивое в мире кладбище Сан-Микеле, где уже легло в землю. Изгнанник, кочевник, путешественник, Бродский закончил свой путь в городе, который любил больше всех других на свете и о котором так много написал. Одно из венецианских стихотворений Бродского начинается строкой: „Однажды я тоже зимою приплыл сюда…“. Сбылось еще одно пророчество поэта». (Из фрагмента «Рифма Бродского» Петра Вайля из книги «Иосиф Бродский: Труды и дни».)